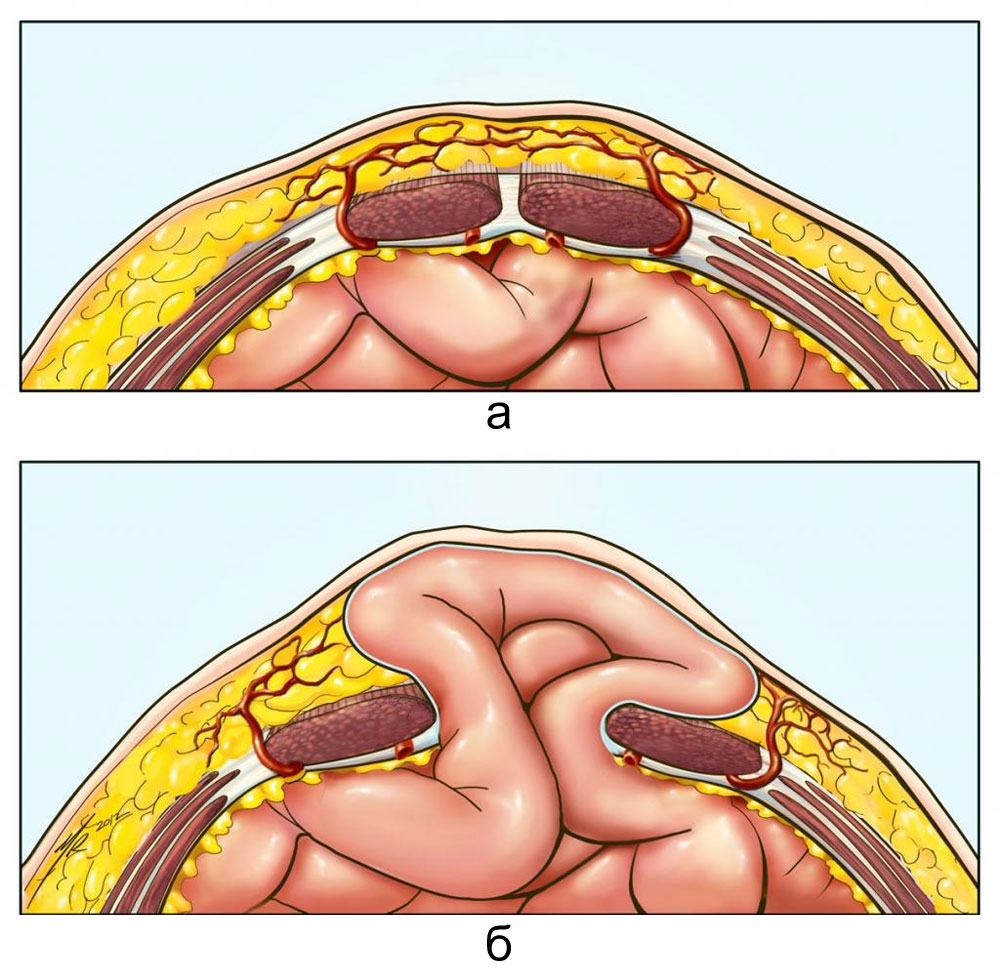

Грыжи передней брюшной стенки — это заболевания, при которых внутренние органы или их части выходят за пределы нормального анатомического положения через естественные или искусственные отверстия и являются показанием для оперативного лечения, учитывая высокий риск ущемления внутренних органов в грыжевых воротах и отсутствие других эффективных методов лечения и профилактики развития осложнений (рис. 1 а, б).

Рис. 1 а, б. Схематичное изображение нормальной анатомии участка передней брюшной стенки и грыжи живота с петлями тонкого кишечника в грыжевом мешке

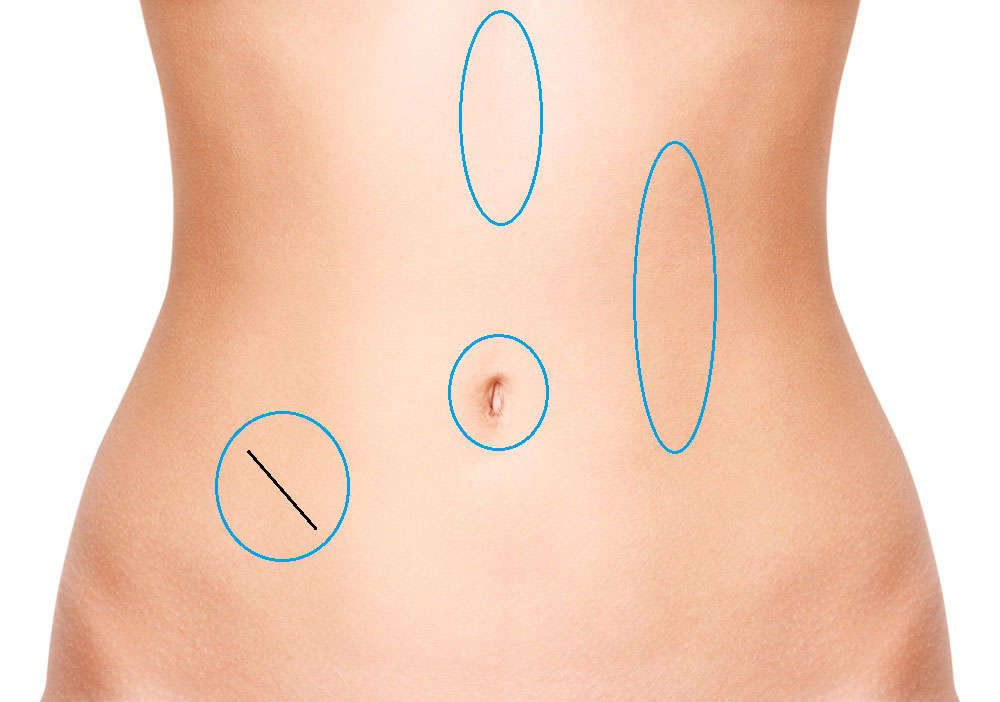

Такие грыжи образуются в анатомически слабых областях (пупочная, паховые области) или скомпрометированных зонах после ранее перенесенных операций (так называемые послеоперационные вентральные), травм (рис. 2).

Рис. 2. Локализация грыж передней брюшной стенки

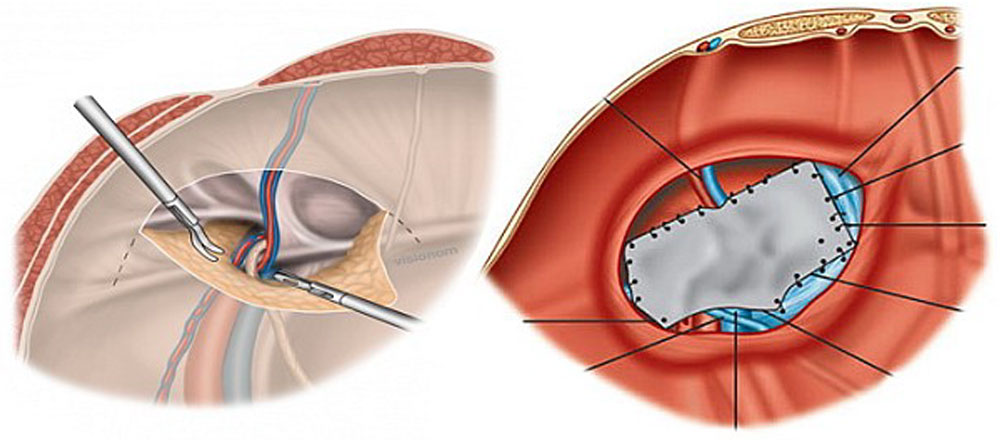

Наиболее распространенный вид грыж передней брюшной стенки — паховые грыжи, чаще встречающиеся у мужчин. Современный золотой стандарт в лечении паховых грыж — ТАРР пластика (латинская аббревиатура расшифровывается как лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальная герниопластика).

Методика операции заключается в устранении грыжевого выпячивания лапароскопически через брюшную полость (трансабдоминальная) и установки сетчатого импланта (сетки) в область между мышцами передней брюшной стенки и брюшиной (преперитонеальная — предбрюшинная: сетка не контактирует с органами брюшной полости) (рис. 3).

Рис. 3. ТАРР. Схема лапароскопической пластики паховой грыжи

Преимуществом данного вида операции является меньшая травматичность, что приводит к минимальному болевому синдрому, раннему восстановлению активности пациентов, небольшому количеству осложнений и быстрому возвращению к привычному образу жизни. Пациенты могут быть выписаны через

Рис. 4. Интраоперационная картина правосторонней паховой грыжи

Рис. 5. Интраоперационная картина. Этап установки сетчатого импланта

Альтернативным вариантом является открытая операция по методу Лихтенштейн. При таком способе производится разрез в паховой области, выделение грыжевого мешка, укрепление задней стенки пахового канала, установка сетчатого импланта. Открытая операция проводится при рецидивных (повторных) паховых грыжах, ранее оперированных по ТАРР методике и у пациентов с тяжёлой сочетанной патологией (перенесённые инфаркты, стентирования коронарных сосудов, инсульты, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет и другие) при наличии противопоказаний к лапароскопическим операциям.

Частой причиной обращения также являются пупочные грыжи, грыжи белой линии живота (рис. 6).

В зависимости от размеров грыжевого выпячивания, наличия или отсутствия диастаза (расхождения прямых мышц живота в стороны с растяжением соединительной ткани между ними) определяется хирургическая тактика: открытое оперативное лечение или лапароскопическое с использованием сетчатого эндопротеза или без него.

Первичные пупочные грыжи и грыжи белой линии живота диаметром до 1,5 см оперируются открыто, небольшим разрезом над грыжевым выпячиванием. После выделения грыжевого мешка, производится ушивание дефекта в апоневрозе с использованием местных тканей. Применение сеток при таких грыжах не показано.

При наличии грыжевых выпячиваний большего размера и/или при наличии диастаза, имплантация сетчатого эндопротеза является обязательной, а операции преимущественно проводятся мини-инвазивными методиками (лапароскопически).

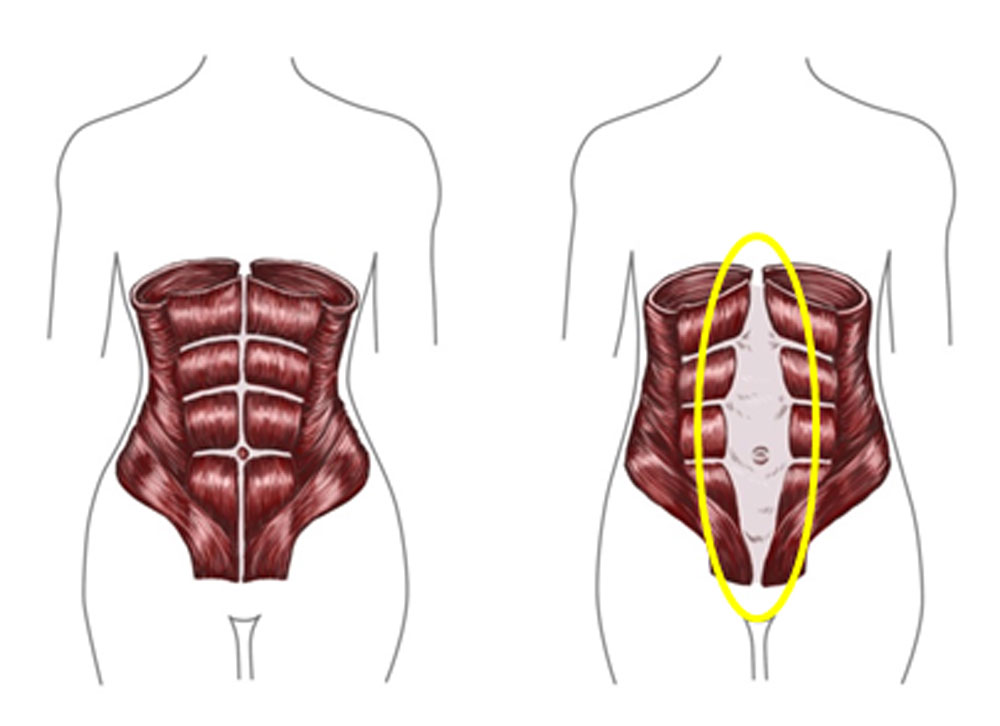

Диастаз прямых мышц живота — патологическое состояние, при котором происходит истончение, и расширение апоневротической части мышц белой линии живота (рис. 7).

Рис. 7. Диастаз прямых мышц живота

Сам по себе диастаз не является абсолютным показанием для оперативного лечения и корректируется по эстетическим соображениям. Однако, при планировании операции по поводу грыж, необходимо обязательно учитывать состояние всей передней брюшной стенки. Ушивание грыжевого дефекта на фоне имеющегося диастаза значимо повышает риск возникновения рецидива грыжи.

Современные методики хирургической коррекции:

- ТАРР+ пластика подразумевает вправление грыжевого мешка из брюшной полости. Проводится ушивание дефекта в апоневрозе с установкой сетчатого эндопротеза предбрюшинно.

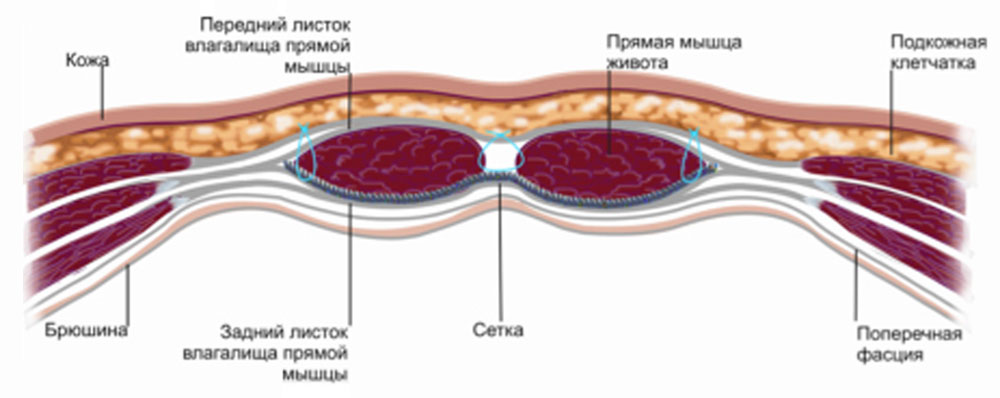

- еТЕР методика позволяет выделять грыжевое выпячивание без вхождения в брюшную полость — в слоях передней брюшной стенки, а именно в ретромускулярном пространстве (позади прямых мышц живота). В эту же область устанавливается сетчатый имплант. Грыжевое выпячивание и диастаз (при наличии) ушиваются эндоскопически с использованием специальных нитей (рис. 8).

Рис. 8. eTEP. Расположение сетчатого импланта в слоях передней брюшной стенки при эндоскопической операции

- IPOM методика подразумевает установку сетчатого импланта в брюшной полости с использованием сетчатых эндопротезов со специальным антиадгезивным покрытием.

При наличии показаний у пациентов с избытком кожного покрова в области живота («фартуком») после резкого уменьшения массы тела или беременности возможно проведение комбинированного оперативного лечения совместно с пластическими хирургами стационара Пироговского Центра: вправление грыжевого мешка, ушивание дефекта в области передней брюшной стенки, установка сетчатого эндопротеза, иссечение избыточного кожно-жирового лоскута, формирование эстетичного животика.

При хирургическом лечении послеоперационных вентральных грыж установка сетчатого импланта является обязательной.

В зависимости от размеров грыжевого выпячивания определяется возможный объём оперативного вмешательства. Первичные рецидивные грыжи небольшого размера преимущественно оперируются с использованием малоинвазивных методик. Могут применяться ТАРР, еТЕР, IPOM методики.

При гигантских послеоперационных вентральных грыжах возможно применение малоинвазивных методик, однако большая часть операций проводится открытым доступом с применением сепарационных методик — выделением дополнительного пространства в слоях передней брюшной стенки ввиду необходимости формирования ненатяжного способа пластики (рис. 9).

Рис. 9. Открытая операция при большой послеоперационной грыже

Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки сопряжено с определенными рисками:

- Развитие сером — скопление серозной жидкости в области операционной раны (риск образования серомы составляет от 0,5 % до 12,2 %). Послеоперационную серому можно обнаружить при УЗИ мягких тканей передней брюшной стенки почти у каждого пациента в раннем периоде после пластики больших грыжевых ворот с использованием эндопротеза. Клиническая выявляемость составляет до 35 %. Серома не является осложнением данной операции, а лишь следствием вмешательства и максимально проявляется примерно к

7-му дню и почти у всех пациентов разрешается к90-му дню после операции. В случае симптоматической хронической серомы выполняется ее пункция с аспирацией содержимого. - Развитие гематом (риск возникновения при открытых операциях в диапазоне от 5,6 % до 16 %; при применении эндоскопических доступов от 4,2 % до 13,1 %).

- Развитие инфекции в области сетчатого импланта (при эндоскопических операциях менее 1 %, при открытых операциях 1,3 %).

- Рецидивы (повторное возникновение) грыж (диапазон от 0,9 % до 5,25 %).

Процент развития осложнений меньше при лапароскопических вмешательствах. Вероятность развития осложнений зависит от множества факторов: размера грыжевого выпячивания, длительности существования грыжи, наличия или отсутствия эпизодов ущемления грыжевого содержимого, возраста пациента, наличия сопутствующей патологии и степени её компенсированности, соблюдения рекомендаций и других факторов.